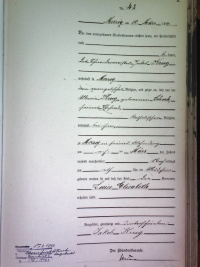

Die in ihrem Geburtsort Merzig ausgestellte Geburtsurkunde von Luise Elisabeth Krug trägt einen Randvermerk mit ihrem Todesdatum und Todesort. - Standesamt Merzig, Geburten Merzig, Eintrag 42/1900

Else Krug, an deren Schicksal mit der Verlegung eines Stolpersteines in der Alleestraße 108 in Saarbrücken-Altenkessel am 27. August 2025 erinnert werden wird, gehört einer „Opfergruppe“ an, die offiziell erst 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, im Frühjahr des Jahres 2020, vom Deutschen Bundestag als solche anerkannt wurde: Der Opfergruppe der von den Nationalsozialisten als sogenannte „Asozialen“ und „Berufsverbrecher“ bezeichneten Menschen.

Zu dieser Gruppe zählten Personen, die sich nicht in das „Normbild“ der nationalsozialistischen Gesellschaft einfügten, die nicht deren rassenhygienischen Vorstellungen entsprachen. Hierzu gehörten neben Kleinkriminellen und Wohnungslosen, Heimzöglinge, Trinker, Landstreicher und Prostituierte.

Und Else Krug war eine solche Prostituierte, die ihren Beruf als Domina zuletzt in Düsseldorf ausübte, wie biografische Erinnerungen belegen, recht erfolgreich und mit einem gewissen „Berufsstolz“.

Frauen, die diesem „ältesten Dienstleistungsgewerbe der Welt“ nachgingen, zu kontrollieren und zu reglementieren, war zu allen Zeiten üblich, ebenso die Doppelmoral. Zwar war Prostitution nicht verboten, aber die Überwachung – vorgeblich allein aus rein medizinisch-gesundheitlichen Gründen — der Bordelle mittels Polizeiverordnungen nahm seit den 1920er Jahren stetig zu.

Ab Mitte der 1930er Jahre änderten die Nationalsozialisten, die bisher Prostituierte nicht verfolgt hatten, ihre bislang recht nachsichtige Einstellung. Ihre Doppelmoral war dabei indes höchst bezeichnend: Auf der einen Seite errichteten sie neben den Bordellen für die Westwallarbeiter rund 500 Wehrmachtsbordelle und ebenso unzählige Bordelle in Konzentrationslagern.

Auf der anderen Seite inhaftierten sie nun die Frauen, die diesem Gewerbe nachgingen als „asozial weibliche Elemente“ und deportierten sie ab Frühjahr 1939 in das neu errichtete Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, wo sie in einem eigenen Block untergebracht wurden und als Kennzeichen auf ihrer Anstaltskleidung einen „Schwarzen Winkel“ tragen mussten. (Die „Berufsverbrecher“ kennzeichnete ein grüner Winkel.) In der Hierarchie des Konzentrationslagers standen die „Huren“, wie sie allgemein beschimpft wurden, an unterster Stelle.

„Aktion Arbeitsscheu Reich“ nannten die Nazis diese Säuberungsaktion. Seit 1936 wurden bereits „Sinti und Roma“ verfolgt, seit 1937 sogenannte „Gewohnheitsverbrecher“ und nun bestimmte der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, dass auch gegen die „Asozialen“ vorgegangen werden müsse. Und so wurden nun Obdachlose, Bettler, Kleinkriminelle und Prostituierte willkürlich aufgegriffen und festgesetzt.

An die Stelle bisheriger Schikanen traten jetzt deren Erfassung und deren Vernichtung. Nach dem Erlass vom 26. Januar 1938 folgten entsprechende Aktionen der Gestapo und immer wieder Aktionen der Kriminalpolizei. Rund 20.000 „Asoziale“ wurden in den folgenden Monaten inhaftiert und in Konzentrationslager eingeliefert.

Auch Else Krug konnte diesem Schicksal nicht entrinnen, wurde in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück überstellt. Jedoch verlor sie auch dort, im Gegensatz zu zahlreichen ihrer Mitinsassinnen, nie ihre Menschlichkeit, ihre Würde und ihren Anstand, wofür sie von ihren Mitinsassinnen geachtet wurde. Der Lagerkommandant, dem sie sich in der Folge widersetzte, schickte sie dafür nach Bernburg, wo sie durch Gas ermordet wurde.

Luise Elisabeth Krug, genannt Else, wurde am 8. März 1900 in Merzig als drittes von fünf Kindern der Eheleute Jakob Krug und Maria Krug, genannt Lina, geboren. Die Eltern hatten am 7. August 1893 in Frankfurt/M geheiratet. Der Vater war Schneidermeister, die Mutter Näherin. Im Saarbrücker Adressbuch wird der Beruf des Vaters mit Kaufmann angegeben. Die Familie zog 1904 von Merzig zunächst nach Saarbücken, wohnte dort erst in der Parallelstraße 37 und zog 1905 in den Sittersweg 97 um, eh sie zum 1. April 1908 ihr neues Zuhause in Altenkessel/Neudorf fand, in der Alleestraße 108.

Ihre Kindheit und Jugend verbrachte Else, wie Luise Elisabeth zuhause gerufen wurde, zusammen mit ihren vier Geschwistern Maria , Anna Eva, Josef und Ernst Ludwig Otto in Altenkessel. Über diese Zeit, die wirtschaftliche Situation der Familie, eine Ausbildung Elses oder die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs ist nichts bekannt.

Else muss Altenkessel indes in den 1920er Jahren Richtung Rheinland verlassen haben. Eine Weile hielt sie sich in Köln auf, was sich aufgrund des kriegsbedingten Verlustes der dortigen Meldeunterlagen jedoch nicht mehr genau bestimmen lässt. Von Köln aus ging sie 1927 nach Düsseldorf um dort scheinbar sehr „erfolgreich“ im einschlägig bekannten Rotlichtmilieu zu arbeiten, als Domina, die unter anderem sadomasochistische Praktiken anbot.

Auf jeden Fall hat sie dieses Gewerbe sehr bewusst und „gerne“ ausgeführt, mit einem gewissen „Berufsstolz“, wie es ihre ausführlichen Schilderungen gegenüber einer ihrer Mitgefangenen, Margarete Buber-Neumann, nahelegen. Margarte Buber-Neumann schrieb unmittelbar nach dem Krieg, bereits 1947, ihre Erinnerungen unter anderem an das Lagerleben in Ravensbrück auf.

Am Abend des 30. Juli 1938 kam es gegen zwei Uhr zu einer Razzia in der Düsseldorfer Corneliusstraße 10, einer einschlägig bekannten Adresse. Nichts Ungewöhnliches, stand die Polizei doch regelmäßig vor der Tür und Else Krug sah keinerlei Veranlassung, sich zu fürchten. Sie hatte schon so manche Nacht in Polizeigewahrsam verbracht. Solche Razzien fanden regelmäßig statt, Polizisten und Prostituierte kannten sich gut, etliche Polizisten pflegten persönliche Bekanntschaften, und schließlich war Prostitution bisher nichts Verbotenes. Höchstens konnte die Polizei einer Prostituierten vorwerfen, sich der Syphiliskontrolle entzogen zu haben.

Else Krug schien sehr gefragt bei den Freiern und sie kannte so manches Geheimnis der Herren! Else hatte auch einen guten Stand unter ihren Kolleginnen und sei zudem auch bei den „Mädchen auf der Straße“ sehr beliebt gewesen und habe oft „neuen Mädchen“ zunächst Unterkunft geboten, wird berichtet.

Die Düsseldorfer Polizeiaktion in der Nacht vom 30. Juli 1938 unterschied sich jedoch von den vorhergegangenen. Im ganzen Reich wurden auch in dieser Nacht sowie in folgenden Nächten Razzien in Bordellen durchgeführt. Ein im Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, erhaltenes Polizeigefangenenregister belegt die Verhaftung Else Krugs. Als Grund der Einlieferung wird angeführt: „Asoziale Vorbeugehaft“, über „7 Tage“.

Am 5. September 1938 wurde sie aus der „Vorbeugehaft“ entlassen. Vermutlich wurde Else Krug dann in das Lager Lichtenburg bei Prettin verbracht. Dies lässt sich nicht mehr genau nachvollziehen, entsprach jedoch der „üblichen Praxis“, eh sie dann in das neu eröffnete Frauenkonzentrationslager Ravensbrück verlegt wurde.

Da die meisten Gefängnisse infolge der Aktionen gegen die sogenannten „asozialen Frauen“ bereits überfüllt waren, ließ Himmler ein Konzentrationslager nur für Frauen errichten, im brandenburgischen Ravensbrück. Im Mai 1939 wurde es eröffnet. Teilweise waren dort bis zu 45.000 Frauen gleichzeitig inhaftiert, insgesamt rund 130.000.

Die Frauen wurden hier geschlagen, ausgehungert, durch Zwangsarbeit getötet, vergiftet, erschossen oder vergast. Die Schätzungen der Todeszahlen liegen zwischen 30.000 und 90.000. Die genaue Zahl ist nicht mehr feststellbar, die Akten der Gefangenen wurden zusammen mit den Toten in den letzten Tagen des Lagers im Krematorium oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt und in den benachbarten See geworfen. Daher ist die Überlieferungslage sehr lückenhaft.

Auch zu Else Krugs Inhaftierung haben sich in Ravensbrück keine Originaldokumente erhalten. Else Krug kam in Block 2, den Block der Asozialen, hier der Prostituierten. Ihr Kennzeichen war ein „Schwarzer Winkel“ und sie trug die Häftlingsnummer 1010. Diese Nummer trug sie bereits im Lager Lichtenburg. In Ravensbrück hatte man selbige übernommen.

Wie in jedem anderen Konzentrationslager herrschte auch im Frauenlager Ravensbrück eine strenge Blockeinteilung und bestimmten Hierarchien den Lageralltag, gab es Oberaufseherinnen und deren Stellvertreterinnen, die die schikanösen Anordnungen überwachten und notfalls mit Gewalt durchsetzten. Inhaftiert waren in Ravensbrück außer den „Asozialen“ auch die „Politischen“, sowie Anhängerinnen der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas und Sinti und Roma.

Else Krug wurde im Lager eine der begehrtesten Aufgaben zugewiesen: Die Leitung der „Kellerkolonne“, sprich, sie besaß die Oberaufsicht über den „Kartoffelkeller“. Hier lagerten neben Kartoffeln, Rüben und Kohl auch sonstige Konserven und „Herrlichkeiten“.

Berge von Wurzelgemüse mussten innerhalb einer strengen Frist geschält werden. Dies war zwar eine monotone und zermürbende Arbeit, aber eine Kartoffel, einen Kohl oder eine Rübe heimlich einzustecken, versprach dem Hunger etwas Abhilfe zu verschaffen. So war diese Arbeit bei den „asozialen Frauen“ — allein sie waren hier beschäftigt — sehr begehrt.

Else Krug hatte die Frauen fest im Griff. Ihr gelang es sogar, eine Art Schmugglerring aufzubauen, lange Zeit ohne aufzufallen. Und ihr gelang es dadurch, den Hunger leidenden Frauen in ihrem Block, eine zusätzliche Ration Gemüse zukommen zu lassen. Gerechtigkeit bei der Verteilung des Essens war ihr sehr wichtig. Zu zahlreichen Anlässen hatte Else Krug sich in ihrer resoluten Art immer wieder schlichtend eingemischt, so beispielsweise, als die Situation bei einer Essensausgabe zu eskalieren drohte.

Margarete Buber-Neumann schreibt: „Da erhob sich eine Frau mit auffallend ausgeprägtem Kinn und lebhaften braunen Augen, drängte sich neben mich und rief mit einer Stimme, die das Kommandieren gewöhnt schien: „Wenn ihr nicht sofort auf die Plätze geht und euch weiter so schweinisch gegen eure neue Stubenältste benehmt, erfolgt ein Donnerwetter, und die Essenskübel werden zurück in die Küche getragen!!“ Der Erfolg war erstaunlich! Das war Else Krug, eine Düsseldorfer Prostituierte, ihrer Spezialität nach „Sadistin“ (S. 180). Und Margarete Buber-Neumann schreibt in ihren Erinnerungen später: „Wie war das möglich? Vor allem weil Else Krug eine Persönlichkeit war, und nicht nur weil sie für alle Mitglieder der Kolonne stahl und die Beute gerecht verteilte" (S. 186).

Eineinhalb Jahre ging alles gut, dann wurde sie jedoch verraten, der Schmuggel flog auf. Else Krug kam zunächst in den „Bunker“, dann in den Strafblock. Hier musste sie Ziegel schleppen und Lastkähne entladen. Über den Zaun des Strafblocks sagte sie zu Margarete Buber-Neumann: „Grete, die glauben, sie können mich mit Arbeit kleinkriegen! Da haben sie sich geirrt, das kann ich besser als alle!" (S. 228). Die qualvollen Schindereien und die vorherrschende Brutalität im Straflager werden von überlebenden Frauen eindringlich beschrieben.

Anfang 1940 hatte Himmler auch in Ravensbrück die Prügelstrafe für Lagervergehen einführen lassen. „Man band die Frauen auf einen Bock, der in einem besonderen Raum im Zellenbau stand, und während des ersten Jahres wurde die Exekution persönlich vom Lagerkommandanten Kögel oder der Aufseherin Drechsel und andern SS-Weibern ausgeführt. Nach einer gewissen Zeit aber hatten sie wohl die Lust daran verloren oder es war ihnen zu anstrengend, weil Prügelstrafen immer häufiger verhängt wurden, und so wandte sich der Lagerkommandant an den Block der Kriminellen und teilte mit, daß wer sich freiwillig zum „Strafvollzug“ melde, zwei bis drei Essensrationen mehr erhalten werde. Auf Bewerberinnen brauchte er nicht lange zu warten. Von da ab teilten zwei Kriminelle und später eine Polin die Prügelstrafe aus,“ so schildert Buber-Neumann die Geschehnisse.

Und weiter schreibt sie: „Im Frühjahr 1942, schon hatte man in Ravensbrück mit der Vernichtung der Menschen durch Gas begonnen, wurde Else Krug eines Tages aus dem Strafblock zum Lagerkommandanten Kögel gerufen. Er befahl: „Krug, Sie werden ab sofort aus dem Strafblock entlassen und gegen dreifache Essensration an der „Vollstreckung des Strafvollzugs“ teilnehmen! Das liegt doch auf ihrem Gebiet.“ „Nein, Herr Lagerkommandant, ich schlage niemals einen Mithäftling!“ Kögel schäumte: „Was, Sie dreckige Hure, Sie wollen die Arbeit verweigern?!“ – „Jawohl, Herr Lagerkommandant!“ – „Sie werden noch an mich denken!“ Ab! Else Krug ging zurück in den Strafblock. – Einige Wochen später schickte man sie mit einem Krankentransport ins Gas. Else wußte, wohin es ging und auch, daß es Kögels Rache war" (S. 186).

Zwar wurde auf Elses Geburtsurkunde in Merzig offiziell als Sterbeort Ravensbrück eingetragen und als Tag ihres Todes der 17. Februar 1942 angegeben. Aufgrund der allgemeinen Abläufe in dem Lager, unterstützt durch Beschreibungen Margarete Buber-Naumanns, ist jedoch davon auszugehen, dass sie tatsächlich, wie es Anfang des Jahres 1942 noch üblich war, in das Nebenlager Bernburg transportiert wurde und dort am 7. Februar 1942 vergast wurde. Ob ihr Todestag jedoch der 17. Februar war oder bereits der 7. Februar 1942 lässt sich nicht mehr nachweisen. Der 7. Februar scheint wahrscheinlicher. Die SS gab zur Verschleierung der Tötung von Menschen Todestag, Sterbeort und Todesursache der Ermordeten bewusst falsch an.

Nach dem Krieg stellten die wenigsten Familie der „Asozialen“ — aus Scham und wegen der Schande — Nachforschungen über den Verbleib ihrer Angehörigen an. Auf Hilfe oder Unterstützung konnten sie obendrein kaum zählen, denn das Bild des sogenannten Asozialen als „Abschaum“ war in den Köpfen der Menschen fest verankert. Anders verhielt es sich bei der Mutter von Else Krug, Lina Krug.

Vor deren Tür stand an einem Tag im Frühjahr 1942 Polizeimeister Karl Schmidt vom zuständigen Polizeirevier in Obervölklingen (Luisenthal), um sie von dem Tod ihrer Tochter in Kenntnis zu setzen. Er las ihr das entsprechende offizielle Schreiben der Staatspolizeidienststelle Düsseldorf vor. Man kann sich vorstellen, wie schockiert sie von dieser Nachricht war.

Im Nachhinein konnte sie sich nicht mehr erinnern, wann der Beamte genau bei ihr war. Ebenso vage blieb in dem Vorgetragenen, wann und wo ihre Tochter gestorben war. „In einem Konzentrationslager bei Düsseldorf“ blieb der Mutter in Erinnerung. Und dass Else infolge einer „Herzaffektion“ (Herzinsuffizienz) verstorben sei.

Das Schicksal ihrer Tochter ließ Lina Krug verständlicherweise keine Ruhe. Nach dem Krieg ließ sie nichts unversucht, die Umstände des Todes ihres Kindes zu klären. Lina Krug hatte vermutlich keinerlei Ahnung, was ihre Tochter beruflich tat, womit sie ihr Geld verdiente und warum sie festgenommen wurde.

Zunächst schrieb sie an die Polizeidienstelle in Düsseldorf um von dieser zu erfahren, dass man keine Hinweise darauf habe, dass ihre Tochter im dortigen Polizeigefängnis einsaß und dass, wenn vorhanden, entsprechende Gestapo-Unterlagen von den „Besatzungsmächten“ beschlagnahmt worden seien. Zudem habe es in Düsseldorf und Umgebung kein Konzentrationslager gegeben, teilte man ihr mit.

Verzweifelt wandte Lina Krug sich nun an die mittlerweile von der SED geleitete Organisation der Überlebenden des Naziregimes (VVN) und erbat von dort Informationen darüber in welches Konzentrationslager ihre Tochter verbracht worden sei und warum. Eine Kopie dieses Schreibens vom 25. April 1950 an den Vermittlungsdienst des VVN in Berlin, Neue Schönhauserstraße 3, hat sich in der Dokumentensammlung von Erika Buchmann in Ravensbrück erhalten.

Ebenso das rund zehn Monate später an die Geschäftsstelle des VVN in Saarbrücken gerichtete Antwortschreiben. In der Zwischenzeit hatte man das oben ausführlich beschriebene Schicksal Else Krugs zumindest teilweise ermittelt, hatte herausgefunden, dass sie im Lager Ravensbrück inhaftiert war und sich dort mutig für ihre Mithäftlinge eingesetzt hatte. Und dass sie „sich immer wieder im Gegensatz zu der SS stellte“ und dies mit dem Tod in der Gaskammer in Bernburg bezahlt hatte. Ob das furchtlose und vorbildlich menschliche Verhalten der Tochter, für das sie mit ihrem Leben bezahlte, der Mutter ein Trost war?

Die Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus wollte man Else Krug aufgrund dieser Erkenntnisse jedoch noch lange nicht aussprechen.